-

Blog ブログ

効率の良い学習とは?

2025年02月25日

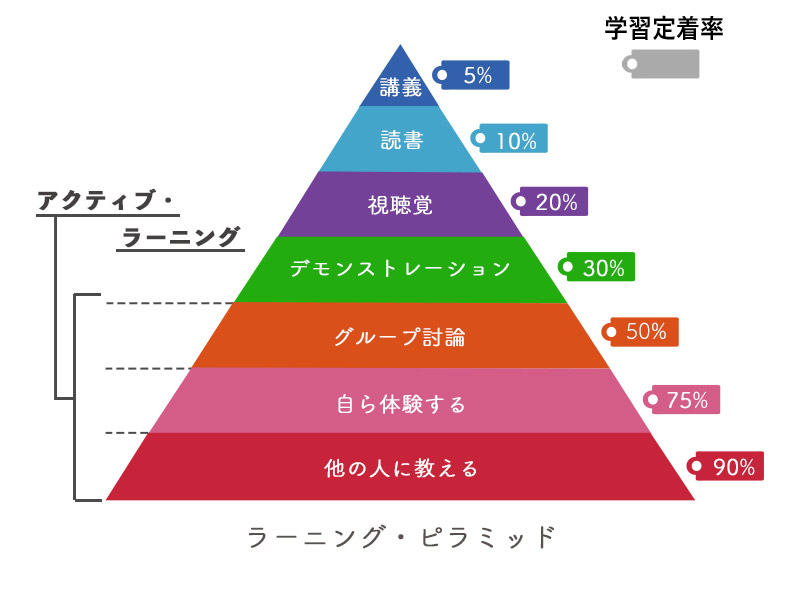

突然ですが、下の図を見たことがありますか?

これは、どういう形態の学習が効率が良いのか(学習した内容が学習者に定着するのか)を表す「ラーニング・ピラミッド」と呼ばれるものです。

「講義(教師の説明を聞く)」だけでは学習定着度はたったの5%です。「読書(教科書や参考書を読む)」だけではたった10%、「講義」と「読書」を組み合わせた、いわゆる普通の授業を受けるだけではたったの20%、数学の問題を解いたり実際に英作文を書くなどの「デモンストレーション」だけではたったの30%。

では、どう学習するのが最も効率が良いのかというと、上図のピラミッドの最下段にある、「他の人に教える」ことになります。

もちろん、自分の学習のために他人の時間と労力を犠牲にするわけにはいきませんので、「教わる役の友だち」をいちいち用意する必要はありません。しかし、自分が学習して理解したと思っている事柄に対し、それを他者に教えるつもりで独り言のように説明する、というのが極めて効果的な学習につながることは科学的に立証されていることです。

数学であれば、1つの問題を学校の先生や塾の先生のように説明することはできますか?

英語であれば、長文読解の問題で学校の先生や塾の先生のように解説を入れることはできますか?

勉強時間は確保しているけど成績が伸びないという生徒は、学習の質が悪いことになります。このラーニング・ピラミッドを意識して、効果的な学習を自ら工夫してみてほしいなと思います。

結局、学習するのは学習者自身なので、与えられたものをただ受動的にこなすような「講義だけ」、「読書だけ」、「視聴覚だけ」、「デモンストレーションだけ」の学習で満足するのではなく、本当に理解しているのかを自分自身に問い詰めるような1人2役の「他の人に教える」学習を試してみてください。やってみれば、いかに自分の知識があやふやで、理解が不十分で、そして、理路整然と説明できないかに気づけると思います。

そして、そういう分かってないのに分かってるつもりな学習者で、成績が順調に向上したり目覚ましい結果を残す人がいるでしょうか?問われる内容が比較的容易なうちは、それでも何とかなるのでしょうが、大学入試となるとまず好結果は望めません。中学を卒業するまでに、「なぜ?」や「どうやって?」を自ら考えたり、説明を試みたりする習慣がついている生徒は、勉強の量さえ確保すれば順調に伸びていくことが多いと感じています。

大學受験館カルタス 山本