-

Blog ブログ

2025 代ゼミSPECIALライブツアーでのアンケート結果およびご意見ご要望への回答

2025年02月26日

大學受験館カルタスです。

1/26(日)に実施した代ゼミSPECIALライブツアーおよび代ゼミ進学講演会、そしてカルタスの新年度説明会について、当日最後にお願いしたアンケートがございました。当日不参加だった保護者・生徒のみなさまのうち、まだアーカイブ視聴がお済みでない場合は、慶應アカデミーのホームページにアーカイブ視聴用のバナーがありますので、早めに(3月末までに)そちらで動画を視聴してください。

さて、このブログでは、上記アンケートの集計結果等をご紹介しつつ、思うところも述べていきます。少し長くなりますが、ぜひご一読ください。

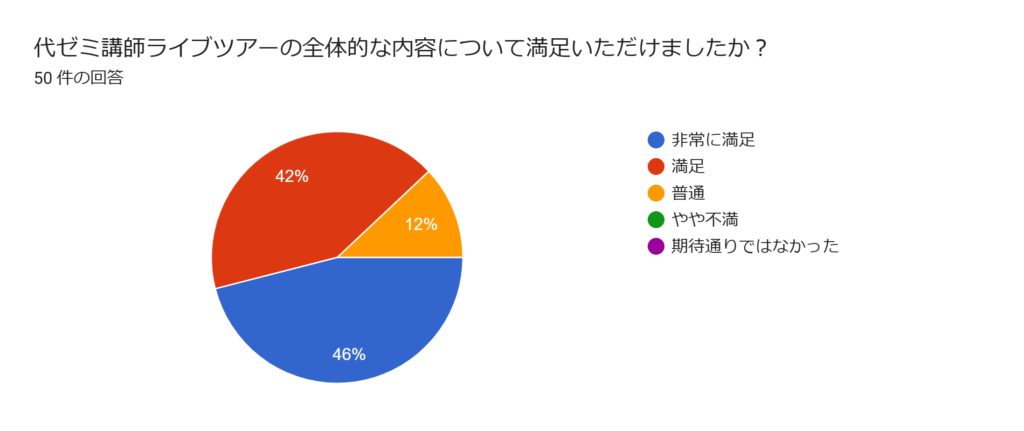

代ゼミ講師SPECIALライブツアー2025(代々木ゼミナール化学科 亀田和久 先生)

→ 88%の参加者にご満足いただきました!!(非常に満足…46% 満足…42% 普通…12%)

参加者から寄せられたコメントの一例は、以下の通りです。

・暗記だけではなく本質を理解することの重要性が大切だ、という言葉が印象に残った。

・化学を効率良く学習するにはノートに書くことだと仰っていたので、実践しようと思った。

・水素(H)という元素について、より深く知ることができた。

・核融合発電という理論は知らなかったので、興味深かった。

・目標(志望校)をできるだけ早く決めること、それに向けてコツコツ努力することが大切だということを意識していこうと思った。

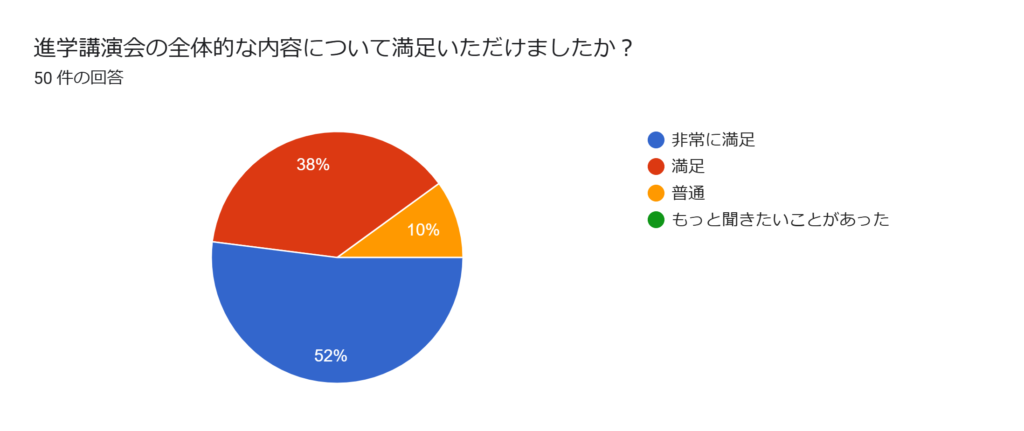

代ゼミ進学講演会(代々木ゼミナール福岡校事務局長 草間啓介 さん)

→ 90%の参加者にご満足いただきました!!(非常に満足…52% 満足…38% 普通…10%)

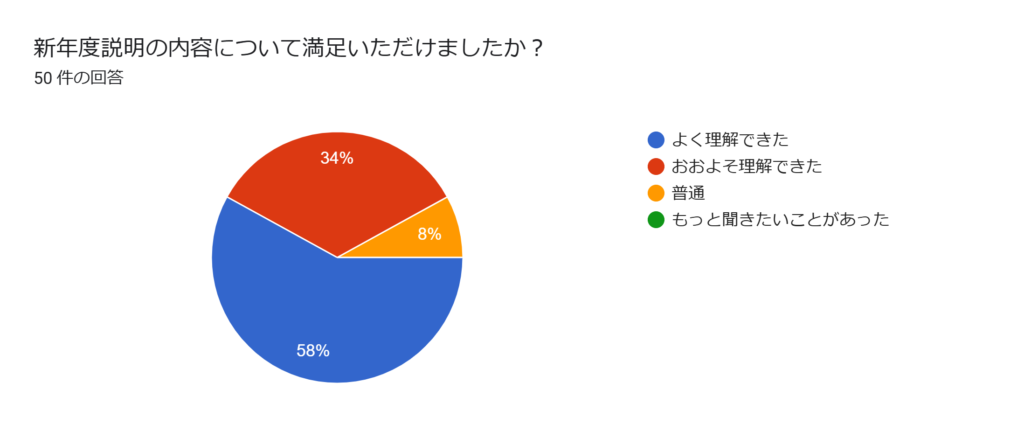

大學受験館カルタス新年度説明会(大學受験館カルタス中津校 山本)

→ 92%の参加者にご満足いただけました!!(非常に満足…58% 満足…34% 普通…8%)

※カルタス新年度説明会の内容についてご不明な点がありましたら、塾生の保護者様はスクパスの連絡機能でお問い合わせいただくか、各校舎に直接お電話ください。一般生の保護者様は、各校舎に直接お電話ください。

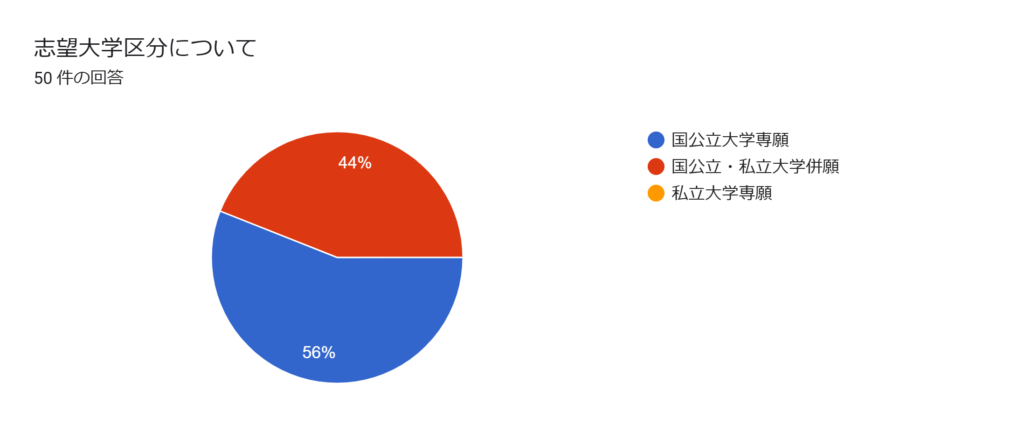

参加者の56%が国公立専願で志望!!

狭き門にチャレンジし、かつ、保険をかけないということは、それだけ高い学力が要求されます。高校入試とは全く異なり、大学入試では、共通テストを受けるまで抱いていた第一志望大学に現役で合格する生徒は受験生全体の15%くらいだと言われています。というのも、多くの受験生は共通テストで目標点を取れずに、第二志望、第三志望、と出願する先を変更することを余儀なくされるからです。

さらに、そもそも国公立大学に合格すること自体が、容易ではないことを再確認してほしいと思います。現役で国公立大学に合格するには、自分の現状よりも背伸びをした志望校設定をし、それに向かって学力向上のための努力を継続することが求められます。そういう生徒であれば、仮に上記の15%に入れなくとも、軌道修正をしてしっかりと国公立大学に合格していきます。危険なのは、「周りが国公立と言うから、努力なんか全然する気もないけど、なんとなく国公立志望で」という人です。そういう消極的で怠惰な姿勢で合格できるほど現実は甘くはありません。客観的に自己分析して、何が足りていないかを常に意識して学習を積み重ねていきましょう!

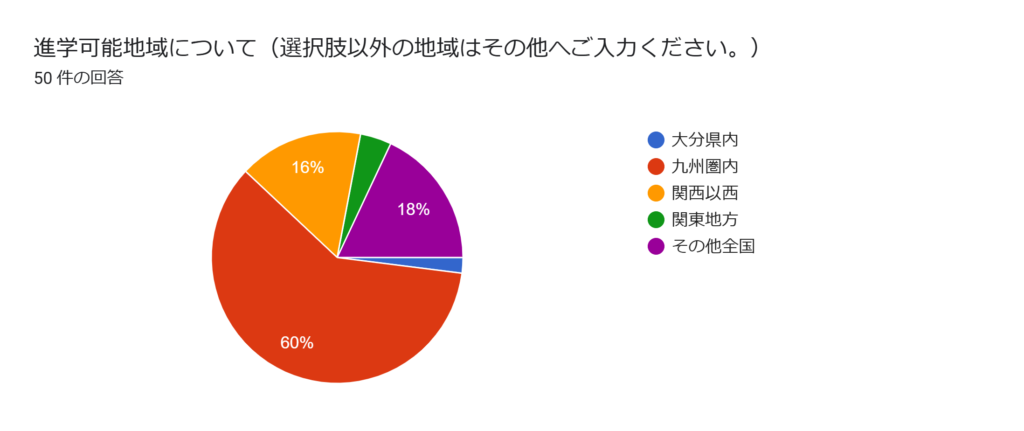

参加者の40%が九州外の大学を視野に!!

選択肢が広がるという意味で、九州に限定せずに全国的に志望校を探すのはいいことです。とはいえ、多くの生徒が憧れる首都圏・大都市圏の大学は、国公立・私立を問わず入試難易度が群を抜いて高いです。東京大学や京都大学などの旧帝大や、有名私大の慶應義塾大学や早稲田大学が超難関大学であることは誰でも知っていることですが、そういう大学ではなくても都会や都会に近い大学は、競い合うライバルの質と量がふつうの地方大学の比ではありません。例えば、埼玉の受験生が大分大学を受験するケースはそうそう考えにくいですが、大分の受験生が埼玉大学を受験するケースは普通にあると思います。このように、都心に近いというだけで全国から受験生が集まりますし、その中でも受験生が殺到するような大学(誰でも大学名を知っているような大学、いわゆる「ブランド力の高い大学」)を志望する生徒は、生半可な努力では競争に勝てません。

もちろん、例に挙げた大分大学が簡単に合格できる大学だという話ではありません。必要な点数を必要なテストで取れなければ不合格になるのは、どの大学を受験しても同じです。「大分大学の合格最低点はそれなりに余裕をもってクリアーできる実力を持っているという事実」がないかぎり、「大分大学には合格できるだろう」と思うのは、根拠のないただの希望的観測にすぎません。全国各地から受験生が集まるような大学(俗に言う「ブランド力の高い大学」)を志望する生徒はなおさら越えなくてはいけないハードルがはるかに高いので、そこそこの努力ではそのハードルを越えられません。努力するのは当たり前です。その量と質のレベルが問題になってきます。

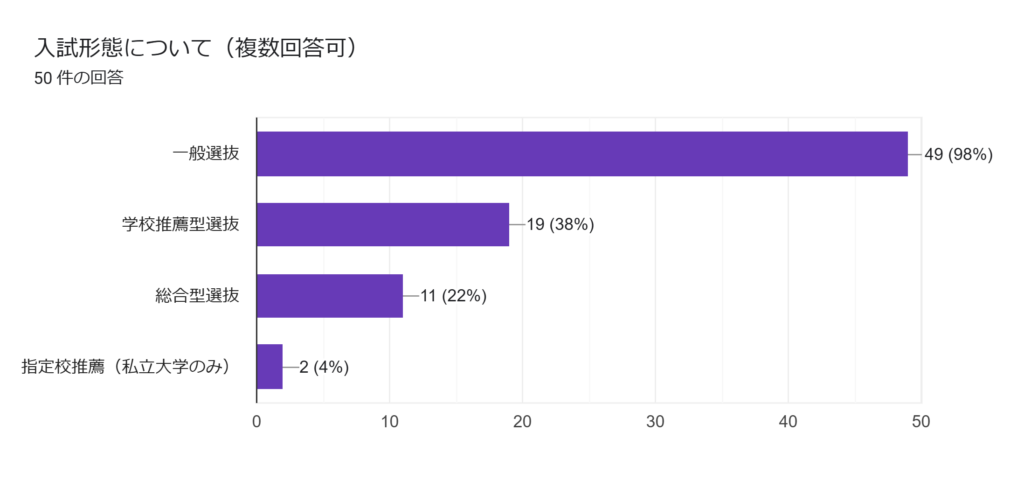

参加者の約30%が国公立大学の学校推薦型選抜や総合型選抜を視野に入れている!!

「一般選抜と推薦型選抜の優劣や是非や善悪」という議論が世間にはありますが、ここではそういう視点ではなく、入試制度の中の1つの手段という視点で、推薦型選抜についてのメリットとデメリットについて述べます。

まずメリットは、志望大学に合格するチャンスが物理的に増えるということです。国公立大学の一般選抜の場合、その大学学部の入試が前期日程・中期日程・後期日程の入試日程を持っていれば、それぞれの日程で同一大学同一学部を併願することは可能ですが、中期日程や後期日程を廃止している大学学部もあるため、国公立大学において同一大学同一学部にチャレンジする機会は、例外を除き、一般選抜では多くて2回、場合によっては1回きりです。推薦型選抜のおかげでチャレンジの回数が上乗せできるのが、最大のメリットです。「自分は何が何でもこの大学に行くんだ!ダメなら浪人も覚悟している!」という生徒は、積極的に利用する価値が大きいです。また、学校推薦型選抜は年内に合否が出るため、上手くいけばですが、年内に大学入試を終えることができるのがメリットと言えるでしょう。

しかし、デメリットもあります。一般選抜と併願する上で、一般選抜に向けた努力を避けてしまうというリスクがあります。人間は誰しも、可能なかぎり苦労はしたくない、と考えてしまう生き物です。いわゆる「学科試験のための勉強」から意識的or無意識的に離れたがるということです。一度そういう意識になってしまうと、推薦型選抜向けの努力もしながら一般選抜向けの努力もきちんとできる人は決して多くはありません。加えて、意識の問題だけでなく、学校推薦型選抜や総合型選抜で合格するために時間や労力を費やす分、一般選抜で戦える学力をつけるために費やせる時間や労力が減ることも避けられません。推薦型選抜でも共通テストを課すところも少なくありません。また、小論文や面接やグループディスカッション等の試験は、マニュアル的な対策や小手先のテクニックだけでは限界があります。結局、受験者の素養、人間としての深み、ペーパーテストでは測れない光る部分がちゃんと備わっているかどうかが問われるということです。さらに、誤解している人が多いのですが、国公立大学の推薦入試は、学校推薦型選抜であっても合格が約束されていません。不合格になることもふつうにあります。総合型選抜(かつてのAO入試)だとますます厳しい選抜になります。

結論ですが、上の青字部分と赤字部分をしっかり比較検討し、自分の進路選択を真剣に考えた結果、覚悟をもって臨むのであれば、国公立大の推薦型選抜入試を選択肢に入れるのもいいと思います。逆に、「できるだけブランドの高い国公立大学になるべく楽に合格したいだけ」のような軽い気持ちしかないのであれば、始めから推薦のことは考えないで一般選抜の学習に励むほうがいいです。

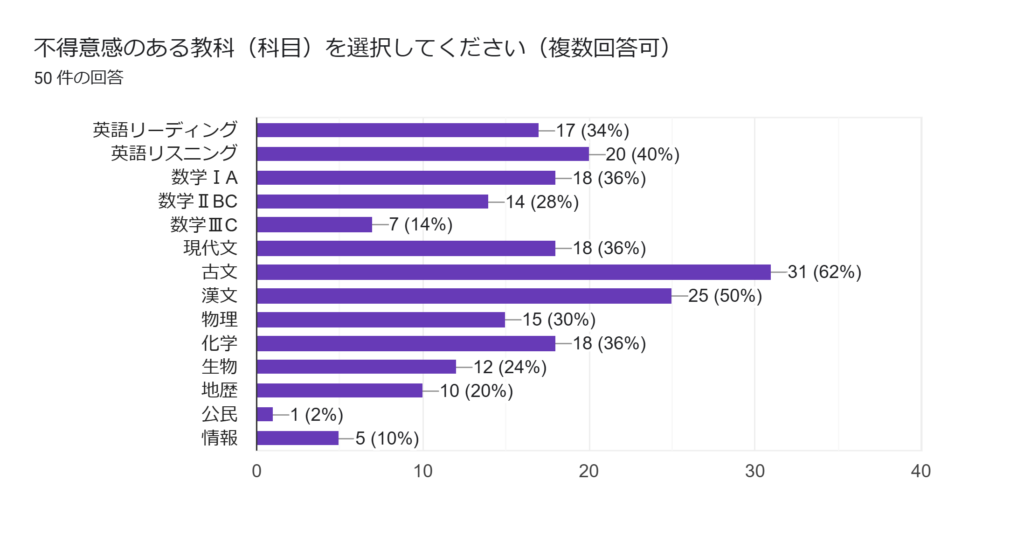

生徒が不得意感を感じている教科は、圧倒的に国語!!次に英語・理科!

近年の大学入試は、国語に限らず、理系教科であっても確かな「論理的読解力」が求められます。一方で、生徒の多くが国語という教科に対して苦手意識を持っていることが、このアンケートからも明確に読み取れます。活字離れが叫ばれて久しいですが、論理的に物事を考える力というのは一朝一夕には身につきません。小手先のテクニックでは劇的な改善は見込めませんので、早期から自学自習していくことが大切です。まずは語彙を増やしましょう。そして、易しめの文章から始めても構いませんので、文章を考えながら読む習慣をつけましょう。また、古文・漢文が現代文よりもさらに不得意感のある科目として回答されていました。これは様々な原因が考えられますが、英語に苦手意識を持つ生徒の大多数に共通する、単語や文法という基礎を徹底することへの忌避感が根底にあるのではないかと思います。高校の英語・古文・漢文の授業で、先生が披露する構造分析や解釈をなんとなく覚える、あるいは、ネットにも出回る本文の現代語訳をながめて覚える、のような、「お膳立てされたものをなんとなく覚える」ような勉強しかしていない人は、英語や国語の成績が伸びることはありません。英単語・英文法、古文単語・古典文法、漢文句形を覚えることから始め、大切なのは、それらの基礎を使って、初見の文を自力で分析&解釈できるようにしていく学習をすること。そして、できなかったときはその原因を特定し、改善につなげていくこと。

インプット(単語を暗記する、基礎知識・公式を使えるレベルで理解、記憶する)する努力をしなければ、いくらアウトプット(=実際に問題を解く)しても、成績は伸びません。自分が知っていることやできることを着実に増やしていく自主的な努力をせずに、「成績が伸びない」「苦手だ」と嘆いても仕方ありません。まずは、やるべきことをやれるだけ、しかもコツコツ継続することから逃げずに頑張りましょう。そうすれば、必ず成績は上がります。成績が上がらないのは、努力の量が足りていないか、努力の質が低くなってしまっているのか、あるいは量と質の両方に問題があるのか、のいずれかが原因です。

アンケートでのご意見・ご要望への回答

・駐輪場をもう少し整備してほしい/駐車場がもう少し増えると嬉しい

→ 狭いせいで駐輪および駐車が難しいというご不満があるかもしれませんが、スペースについては物理的に改善が難しいため、ご理解いただき、我慢していただかざるを得ない状況です。また、駐輪状況が悪いというご指摘をいただいたことがありましたので、可能なかぎり整列駐輪を促すとともに、講師が気づいたときには自転車を整列するように努めてはおります。

・学校が早く終わる日(定期テストの日や始業式・終業式の日など)は、その時間に合わせて開館してもらえないか

→ 開館してあげたい気持ちはやまやまなのですが、開館する講師の人員およびその勤務時間上、平日は14:00開館(講師は14:00~23:00勤務)、土曜日は13:00開館(講師は13:00~22:00勤務)を変えるのが難しいです。昼には下校となる日については、高校に残って自学自習したり、外で昼食をゆっくりとるなどして、開館時間までの2~3時間を工夫して使ってもらいたいと思います。

・1コマの時間を長くしてもらいたい

→ 貴重なご意見として承りましたが、現状では1コマの時間を延長する予定はありません。理由は以下の通りです。何卒ご了承ください。

①3コマ目の終了時刻をなるべく遅くしないようにするため

②①を満たそうとして1コマ目の開始時間を早くし過ぎないようにするため(部活動を終えてから1コマ目に参加する生徒もいる)

③同一時間帯に同一教科クラスを2クラス展開することが物理的に不可能で、時間割はタテに長くならざるを得ない+学年によって授業時間を変える(延ばす)ことも難しいため

・今後の予定や予定の変更を、直前ではなく早めに教えてほしい/可能であれば月々の月間日程を書面orスクパスで教えていただけるとありがたい

→ 次月分の月間日程をスクパスでお知らせすることについては検討いたします。しかし、やむを得ない理由で予定が急遽変更となることもありますので、その際はご了承ください。

・子どもの学力の状況等が分かりづらい

→ 模試の成績を把握されたい場合は、スクパスにて連絡機能でお尋ねいただくか、成績管理画面をご覧ください。模試のデータでは見えづらいことをお尋ねになりたい場合には、新年度説明会の中でも申し上げましたが、直接面談するのが最良かと思います。スクパスによる面談予約サービスが始動しておりますのでそちらもご活用ください。

・特待生の特典を、ポイント付与ではなく授業料半額免除にしてもらいたい

→ 慶應アカデミーでは、より多くの生徒に学習の機会を提供するために、現金キャッシュバック制度をポイント制度へ移行しました。この制度変更は、お子様のさらなる学習の機会の提供を目的としております。ポイントを利用することで、追加の講座や模試や英検を受けることができ、学力向上につながります。また、ポイント制度による経営の安定化により、慶應アカデミーが長期的に質の高いサービスを提供できることにつながっております。 なお、ポイントの利用範囲については柔軟に対応を検討しております。また、より実用的な活用方法を順次導入していくことも検討中です。

慶應アカデミーの方針について、保護者の皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

アンケートのまとめは以上となります。ここまで読んでいただきありがとうございました。

大學受験館カルタス 山本